数字货币的狂热正在蔓延,那么,像比特币这样的网络原生加密货币的未来会如何?央行推出的数字货币又将有何作用?下面,我将对此进行详细分析。

比特币引领加密数字货币潮流

2009年,比特币诞生了。这是一种依赖特定网络体系的纯数字货币,由电脑系统按照既定规则发行和管理。它不依赖政府或个人直接干预,实现了去中心化。比特币没有实体,只是以代码的形式存在于网络中。自比特币问世以来,它吸引了全球众多投资者的目光,也促进了数字货币市场的迅速成长。

比特币在发展过程中显现出诸多问题,其价格波动极大,投资者面临的风险颇高。2017年底,比特币价格一度攀升至近两万美元一枚,然而不久后便急剧下滑,导致众多投资者遭受重大损失。这种价格的剧烈波动大大降低了比特币作为价值衡量工具的可靠性,同时也引发了人们对它稳定性的质疑。

数字稳定币应运而生

面对网络加密货币价格波动较大的挑战,“数字稳定币”应运而生。这种稳定币分为两大类,一类是与特定法定货币直接挂钩,通过储备该货币来发行,主要适用于特定网络环境。比如USDT,它与美元挂钩,在众多虚拟货币交易平台中得到广泛应用。

这类货币与一组法定货币的架构紧密相扣,其储备需借助挂钩货币进行转换,主要在特定网络中以超主权“数字稳定币”的形式流通。这种稳定币旨在结合多种法定货币的优势,力求实现更加稳定的价值。但达成这一目标并非易事,它必须面对众多技术和监管方面的难题。

货币的核心功能

货币,本质上是一种“币”,它主要用作衡量价值的工具,帮助商品和服务的买卖,同时扮演着交易中介的角色。在经济活动中,货币就像一把衡量价值的尺子,对各种商品和服务的价值进行评估。为了保证这把“尺子”的精确度和实用性,必须保持货币价值的基本稳定。

为了确保货币价值的稳定,一个国家的货币总量需与该国主权范围内、法律能保障的流通社会财富规模相匹配。随着经济不断发展和社会财富的不断增加,货币总量也必须做出相应调整,以保持其灵活性和适应性。例如,在经济繁荣时期,社会财富增加,货币供应量也应适当增加,以满足交易需求。

实物货币的退出

随着市场经济的进步,可交易的财富不断累积,导致实物货币在货币体系中逐渐减少。曾经普遍用作货币的黄金、白银等,现在更多是作为社会财富的一部分,其价值需要通过新型货币来评估。实物货币携带不便、难以分割、供应量有限等问题,使得它们难以满足日益增长的经济交易需求。

随着社会经济的进步,货币形式变得更为便捷和灵活,于是纸币和电子货币相继问世。纸币携带方便,操作简单;而电子货币则让交易速度大大提升,支付变得瞬间即达。

Libra的空想

2019年,Libra的白皮书公布后,立刻吸引了众多目光。但实质上,其中包含了不少不切实际的构想。在货币设计方面,它并未比特别提款权(SDR)有更多创新之处。尤其在货币兑换、结构动态调整、储备资产的管理、兑换损益的处理以及实际使用便利性等方面,Libra遭遇了比特别提款权更多的难题和挑战。

数字货币若与各国官方货币挂钩且可独立使用,结构较为简单,如USDT已在市场上广泛流通。但若要与多种货币形成复杂挂钩,其难度相当大,因为这需要众多技术和监管方面的协调。尽管Libra曾引起广泛关注,但至今仍面临众多不确定因素。

央行数字货币的定位

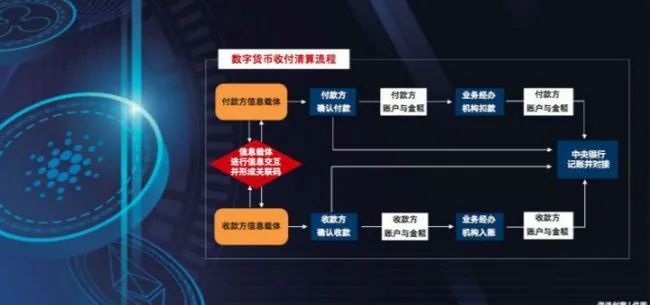

严格来讲,只有由央行发行的才是真正的“货币”,并且能够持续发展。这种数字货币实际上是法定货币的电子形式,并非是法定货币之外的另一种全新货币。我国的数字货币DCEP主要用于替换流通中的现金M0,采用的是“央行-商业银行-社会主体”的三层运营模式。这种模式使得一些人对其创新性和实际价值产生了疑问。

数字货币不能仅仅局限于替代M0这一种形态。即便实现了对M0的替代,也不应模仿纸币拥有面额和编号。它应当致力于替代所有货币,包括存款,以提升支付效率、降低交易成本、增强金融监管效能。那么,您认为央行数字货币何时能实现全面推广?欢迎点赞、转发本文,并在评论区分享您的观点!