当前金融行业迅猛发展,在数字化转型的潮流中,金融监管成为众人关注的焦点,同时也是一大难题。金融产品和技术不断更新,传统的监管方式遭遇挑战,迫切需要建立新的数字金融监管体系。

金融机构数字化转型

金融行业正朝着全面数字化转型的方向迈进,这一趋势势不可挡。众多银行已将大量线下业务转向线上,数字技术在这一过程中构筑了新的技术基础。以往以风险为依据的监管指标,在数字化背景下,其适用性显著降低。如今,众多金融业务在数字技术的助力下正经历着颠覆性的变革,而旧有的标准难以对新兴的业务流程和风险实施有效监管。此外,不同地区的数字化转型步伐各异,这进一步增加了监管工作的复杂性。

金融机构在数字化转型的道路上,员工承受着技能更新的压力。他们必须学习新的数字技术以适应工作需要。在资源有限的中小金融机构,员工难以跟上数字化转型的节奏。这同时也是数字化进程中监管面临的一个实际问题。

行业创新凸显传统监管局限

行业创新持续涌现出众多新型金融产品与服务。比如,新型网络贷款产品在还款方式和风险模型上与传统贷款有着显著的不同。现有的监管手段已显得力不从心。若沿用旧有规则进行监管,很可能会出现监管盲区。据数据显示,这些新型金融产品的发展速度极快,在部分一线城市,半年内就能完成一轮新产品的推出。

目前的监管办法主要是针对传统金融活动设计的,监管部门很难预测新型金融产品可能带来何种风险。以前,监管重点在资金的流动和信用风险上,但现在,面对金融科技与传统业务的结合等创新,仅靠传统监管手段的局限性变得十分突出。

适配的创新型监管框架

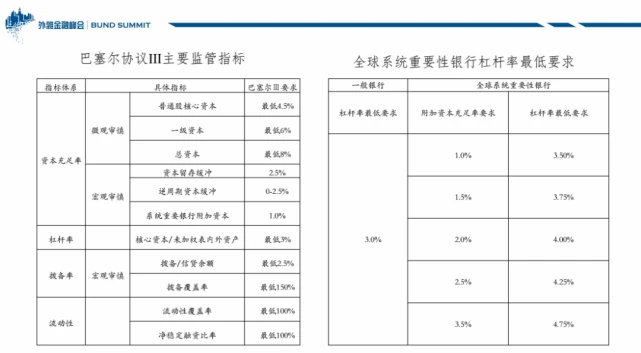

迫切需要构建一个适应性强、效果显著的数字金融监管新框架。该体系倡导“双向引导、三大支柱、多方协同治理”的理念。目前看来,在数字金融的新环境中,宏观和微观层面的审慎监管需要重新界定。比如,某些数字金融业务中,微观层面的风险可能迅速演变为宏观层面的风险,这与传统金融业务存在差异。

各国和地区都在努力探索这一新型框架的建立。其中,一些经济较为繁荣的地区已开始尝试,将消费者团体、行业联盟等更多元化的主体引入监管体系,共同参与治理。这些做法为构建一个更加全面和高效的监管体系树立了榜样。

数字金融监管核心目标

数字金融监管的重点非常清晰且至关重要。我们需要构建一个稳定、包容的法规监管体系。目前,一些新兴的数字金融产品因法规不明确而难以实现大规模发展。促进金融与科技的深度融合与创新是目前工作的重心。在众多科技园区,金融为科技企业提供了资金支持,而科技则提升了金融的效率。增强金融服务的实体支持能力和效率,有助于实体经济获得更坚实的支撑。

新兴的金融科技公司展现出支持实体经济的模式初显成效。它们运用数字技术,将大量资金引导至小微企业。然而,若监管不到位,可能会出现资金链断裂等风险。

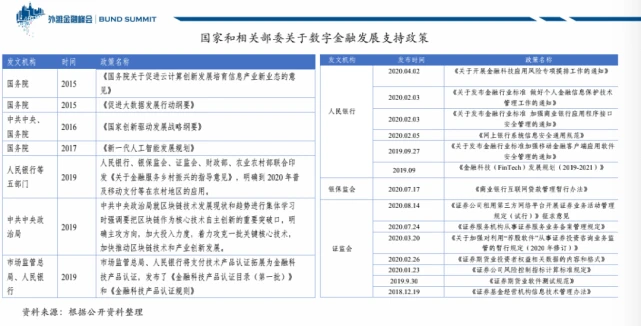

应对新型金融风险政策工具

数字金融领域出现了新的风险形式,其中包括技术风险,比如网络安全和数据隐私问题。以网络安全为例,相关数据显示,众多金融机构每年在网络安全维护上投入了巨额资金。因此,有必要针对性地开发新的政策工具。同时,全球范围内,各国纷纷出台与数据隐私保护有关的监管措施。

新出台的政策手段需对新型金融风险实施量化分析。针对网络安全问题,需借助指标体系来具体划分风险级别。至于数据隐私方面,需对数据搜集、保存及运用等环节制定规范。

监管科技的发展瓶颈

监管科技虽具重大价值,但其在成长过程中遭遇了不少难题。其中,金融监管部门与金融机构在目标追求上存在显著差异。监管部门更看重的是合规与系统安全,而金融机构则更关心成本和效率问题。此外,标准化体系及相关法规的不完善也对其发展造成了阻碍。以监管科技数据对接为例,目前尚缺乏统一的标准。

监管科技的应用存在风险,监管制度间存在不协调,且尚未形成持久的商业模式,这些问题都迫切需要解决。在某个金融创新试点城市,由于制度衔接不畅,监管科技的发展进度受阻。这些问题需要各方共同努力来改善。此时不禁让人思考,监管科技的未来发展道路究竟在何方?欢迎各位积极留言、点赞、转发,共同探讨。